人不會無緣無故罹患憂鬱症!研究發現:患憂鬱症「主因離不開這5點」:不純粹是心理問題

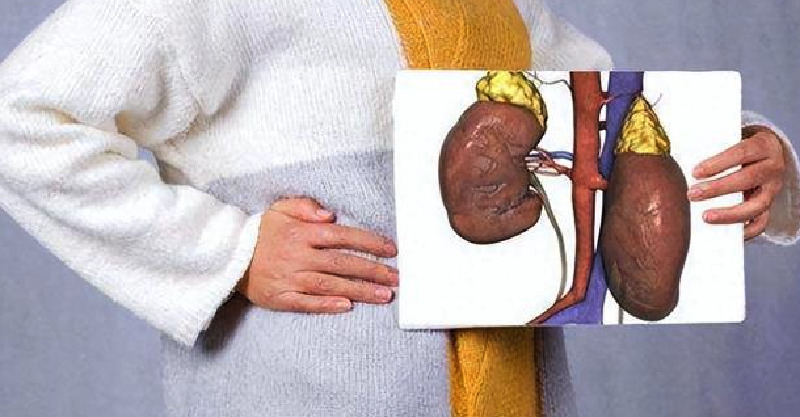

但近年來,愈趨增多的研究發覺,腸道菌群藉由「腦 - 腸軸」徑直對情緒狀態產生影響。加州大學洛杉磯分校在2019年的一項實驗中指出。

腸道菌群多樣性低的人群,憂鬱症發病率比菌群豐富的人高了近80%。在腸道微生態系統中,某些細菌可以製造多種神經調節物質的前體,包括GABA和5-羥色胺的前體等。

菌群一旦失衡,有害菌佔優勢,炎症水平升高,血腦屏障通透性改變,直接影響大腦的化學環境。

腸道出問題,大腦很快就出問題。在現代生活節奏快、壓力大且飲食失衡的人群中,這種關聯表現得尤為明顯。

Advertisements

第五個因素,是長期低水平社交刺激。人乃社會性動物,大腦中有部分神經迴路專門用以處理人際關係。

如果長時間缺乏正向的社交體驗,大腦這部分迴路就會萎縮,導致孤獨感和無意義感加重。

德國馬普精神病學研究所發現,孤獨感高的人,海馬體體積平均縮小了5%,這直接關聯到憂鬱、焦慮等情緒障礙的發生。

而且,這種萎縮不是短期孤獨引起的,是長期在人際交往中得不到積極反饋,一點一點積累起來的。

更可怕的是,當大腦這塊區域開始萎縮時,人會變得更加排斥社交,陷入惡性循環,自我孤立,最終導致憂鬱症。

Advertisements

總結到這,其實可以看出,憂鬱症並不是偶然爆發的情緒問題,而是身體多個系統出問題后的必然結果。

從營養、免疫、節律、微生態到社交刺激,每一個看似不起眼的小變化,都會在不知不覺中侵蝕大腦,讓情緒調節功能逐步崩塌。

現代社會裡,生活節奏加快,飲食失衡,社交稀薄,晝夜混亂,每一項單拿出來也許都不致命,但疊加在一起,就像一張無形的網,一點點收緊,最後壓垮人的心理防線。

這也解釋了一個很重要的現象:為什麼看起來一切正常的人,突然某一天就崩潰了。

崩潰的那一刻不是起點,而是早已積壓成山的結果。只是這些系統性失衡,肉眼看不見,感受又太微弱,常常被忽視到最後一刻才被發現。

Advertisements

問題說到這,有個特別值得追問的新方向:如果一個人生活作息混亂,但暫時沒有情緒異常,是否可以通過提前修復某些系統,主動預防憂鬱症的發生?

答案是肯定的。最新一項發表於《自然》雜誌的研究表明,即使在沒有明顯情緒障礙的階段,只要通過改善蛋白質攝入、調整生物鐘、補充益生菌、增加社交刺激。

就能在半年內顯著提升大腦前額葉的活性水平,降低未來兩年內憂鬱症發作的風險超過40%。

這意味著,憂鬱症可以被真正地「未病先防」,而且不需要等到情緒徹底崩潰再去干預。生活方式的小調整,遠比等發病後治療來得輕鬆有效。

對此,您有什麼看法?歡迎在留言區和小編一起討論!

參考資料

[1]葉思聰,王晶.老年憂鬱症伴認知功能損害影響因素的研究進展[J].海南醫學,2025,36(07):1061-1064.

來源:toutiao